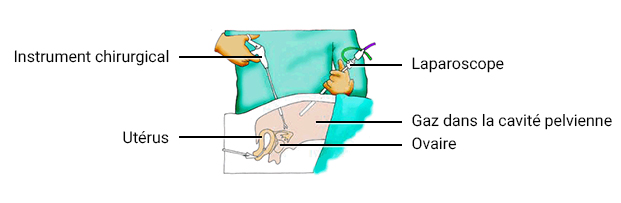

La cœlioscopie, également appelée laparoscopie, est une technique chirurgicale permettant la visualisation des organes (à savoir ici, l’utérus, les trompes utérines, les ovaires) situés à l’intérieur de la cavité abdominale à l’aide d’un appareil d’optique de 10 mm de diamètre. Il est introduit par une petite incision, le plus souvent au niveau du nombril. Les images de l’intérieur de l’abdomen sont transmises sur un écran visible par le chirurgien.

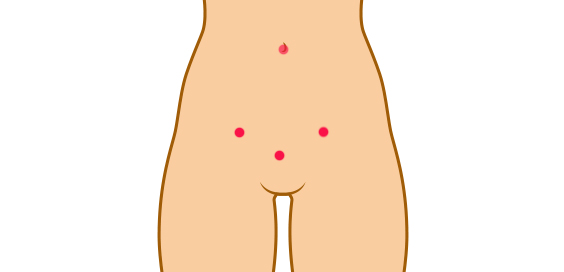

La cœlioscopie opératoire permet la réalisation du geste chirurgical sans ouverture du ventre. Pour cela, 2 à 3 incisions en sus pubien (de 5 mm) sont nécessaires pour y glisser divers instruments (pinces, ciseaux, matériel de coagulation,…)

Cette technique permet de réaliser la plupart des interventions de chirurgie gynécologique « à ventre fermé » sans avoir recours à une laparotomie (à « ventre ouvert »). Elle est considérée comme une voie d’abord mini-invasive.

La cœlioscopie opératoire est pratiquée notamment en cas de :

- grossesse extra-utérine,

- endométriose,

- kyste de l’ovaire,

- fibrome utérin,

- hystérectomie,

- cure de prolapsus,

- …

Comment se pratique l’intervention ?

L’intervention est réalisée en salle d’opération sous anesthésie générale. Elle est pratiquée par un chirurgien gynécologue.

La patiente est allongée sur le dos en position gynécologique et une sonde vésicale est systématiquement posée.

Après que le chirurgien a introduit une aiguille au niveau de l’ombilic, un gaz inerte (gaz carbonique) est insufflé dans l’abdomen afin de repousser l’intestin et visualiser l’intérieur du ventre. Ensuite, un instrument muni de fibres optiques, relié à une caméra, est glissé dans le ventre et les images de la cavité abdominale sont retransmises sur un écran.

D’autres instruments sont introduits au niveau de l’abdomen afin de réaliser le geste chirurgical souhaité.

Après l’intervention, le gaz est évacué et le(s) orifice(s) d’accès est (sont) refermé(s) par des points de suture et/ou stéristrips.

La durée de l’intervention dépend du type de chirurgie.

Les prélèvements effectués lors de l’intervention sont envoyés au Laboratoire National de Santé (LNS) pour une analyse histologique.

Avantages

- Esthétique : limitation des cicatrices sur le ventre (maximum 4 points de ponction),

- Réduction des douleurs post-opératoires,

- Réduction du risque d’infection,

- Réduction de la durée d’hospitalisation,

- Reprise plus précoce du transit,

- Reprise plus rapide des activités quotidiennes et du travail.

Risques et désagrément

Comme pour toute chirurgie, des risques opératoires et inconvénients existent.

Risques

En cas de difficultés opératoires, le chirurgien peut être amené à pratiquer une laparotomie.

Dans les suites, un hématome ou abcès peut se former au niveau de la cicatrice.

Le risque de phlébite et d’embolie pulmonaire reste exceptionnel.

Très rarement, lors de l’introduction des trocarts, des lésions aux organes voisins peuvent survenir (intestins, voies urinaires, vaisseaux sanguins).

Il est important de savoir que certains risques peuvent être majorés par l’état de santé de la patiente, ses antécédents ou par un traitement pris avant l’opération.

Désagrément

Dans les suites opératoires, le gaz restant au niveau de l’abdomen peut provoquer des douleurs abdominales pouvant s’étendre jusqu’aux épaules (sensation de courbatures). Ce phénomène peut durer 2 à 3 jours.